Abstimmung vom 13. Juni 2021

Gesundheit wünscht sich jeder Mensch. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind gesundes Essen, gesunde Luft, eine gesunde Lebensweise, unser gesunder Umgang mit der Umwelt – und gesundes Trinkwasser. Ob Pestizide, Nährstoffe, Gifte, Luftschadstoffe – fast alles landet am Schluss in unserem Trinkwasser. In einer Mini-Serie wird versucht, die Landwirtschafinitiativen, die gesetzlichen Regelungen zum Schutz des Trinkwassers und die möglichen Folgen der Initiativen zu beleuchten – möglichst aus der Sicht von Gretzenbach.

Teil 1: Die Initiativen und der Schutz des Trinwassers

A) Absichten der Initiativen

Die Trinkwasserinitiative will, dass nur noch jene Landwirtschaftsbetriebe Direktzahlungen erhalten sollen, die pestizidfrei und genügend eigenes Futter für ihre Tiere produzieren; auch darf Antibiotika nicht mehr prophylaktisch eingesetzt werden. Indirekt wird damit die ausgetragene Nährstoffmenge (und damit die Anzahl der Tiere pro Hof) reduziert.

Die Pestizidinitiative will den Einsatz von synthetischen* Pestiziden** (Schädlingsbekämpfungsmittel) in der Schweiz verbieten; das Verbot betrifft die Landwirtschaft, Privatpersonen, die öffentliche Hand und das Gewerbe. Es bezieht sich auch auf alle importierten Futter- und Lebensmittel.

*Synthetische Pestizide werden auf der Initiativ-Webseite so definiert: Sie weisen chemische Zusammensetzungen auf, die in der Natur nicht existieren.

**Pflanzenschutzmittel bzw. Pestizide (PSM) sind toxische Substanzen, die eingesetzt werden um Pflanzen vor Insekten (Insektizide), Schnecken (Molluskizide), Nagern (Rodentizide), unerwünschten Pflanzen (Herbizide) oder Pilzen (Fungizide) zu schützen.

Der gemeinsame Nenner der beiden Vorlagen ist das Wasser: Überschüsse von Pestiziden und Nährstoffen gelangen ins Wasser – und eine mögliche Wasserknappheit (als Folge des Klimawandels) erhöht die Konzentration der verschiedenen Stoffe im Wasser.

B) Rückblick

Die Ernährungsinitiative ist am 24. September 2017 mit beinahe 80% der Stimmen angenommen worden. Ziele der Initiative waren: Standortangepasste und ressourcenorientierte Lebensmittelproduktion.

Die Fair Food Initiative kam genau ein Jahr später zur Abstimmung und wurde abgelehnt. Sie verlangte u.a., dass der Bund umweltschonend, tierfreundlich, saisonal, regional und fair hergestellte Lebensmittel fördert. Die Initiative wurde – trotz grosser Sympathie – abgelehnt, da steigende Lebensmittelpreise befürchtet wurden. Zudem wurde die Praktikabilität angezweifelt.

C) Gesetzliche Regelungen

In der Verordnung über Trinkwasser ist geregelt, dass es (…) bezüglich der darin enthaltenen Mikroorganismen, Parasiten sowie Kontaminanten*** keine Gesundheitsgefährdung darstellen darf.

*** Ein Kontaminant ist ein Stoff, der nicht absichtlich hinzugefügt wird, jedoch als Rückstand oder wegen einer Verunreinigung vorhanden ist.

In der Trinkwasserverordnung sind über 50 Stoffe mit Grenzwerten aufgeführt.

Man unterscheidet zwischen den eigentlichen Stoffen (z.B. Pestizide) und ihren Metaboliten. Metaboliten entstehen in Organismen oder in der Umwelt und sind Zwischenstufen oder Abbauprodukte der Ausgangsstoffe.

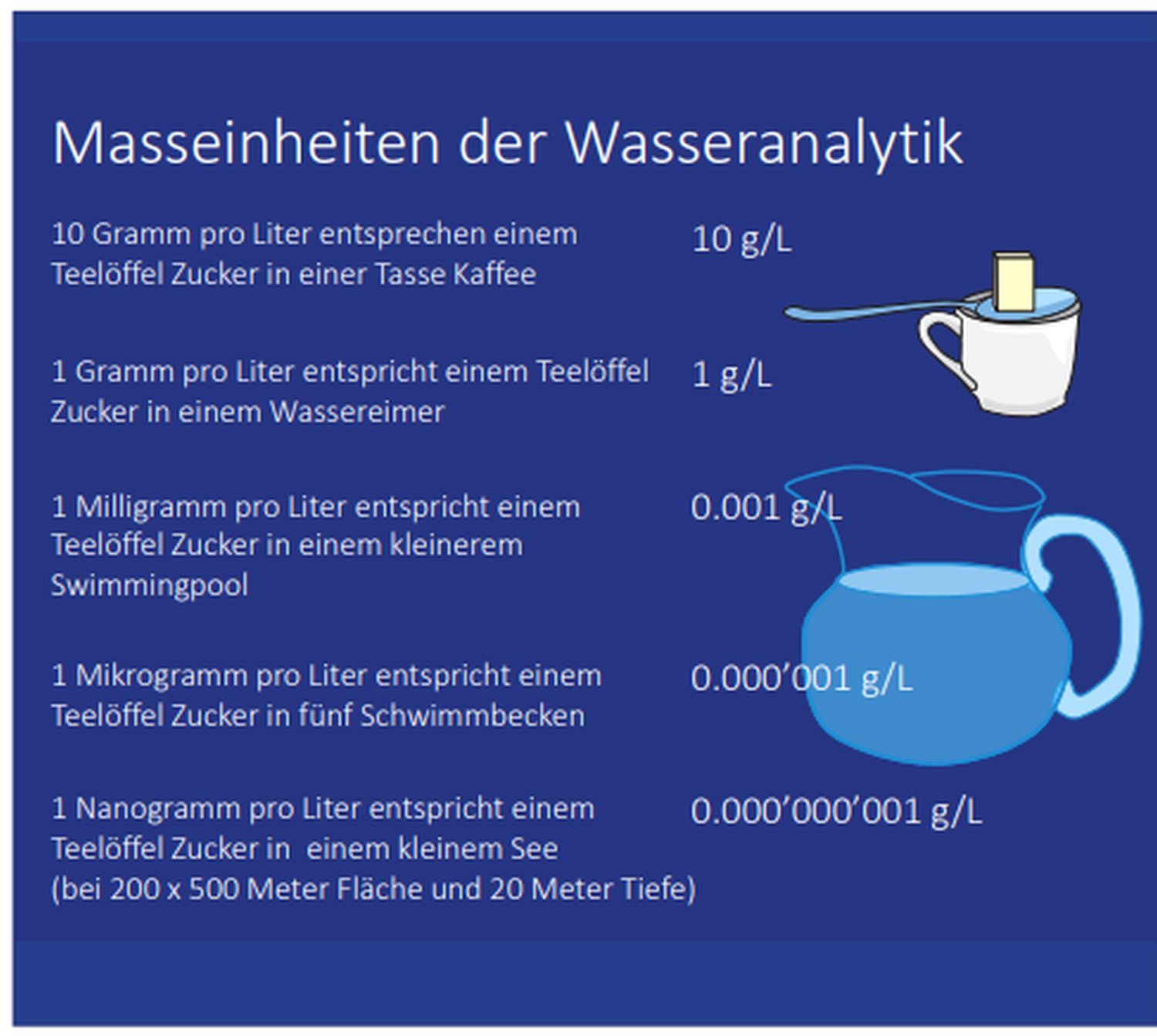

Bei den Metaboliten unterteilt man in RELEVANT**** (Grenzwert 0.1 Mikrogramm/l) und NICHT RELEVANT (Grenzwert 10 Mikrogramm/l).

**** Die Relevanz eines Stoffes bezeichnet die Giftigkeit des Pestizids für den Menschen.

Seit dem 1. April 2020 gelten in der Gewässerschutzverordnung für 12 problematische Pestizide strengere Grenzwerte.

D) Zuständigkeit

Für die Überwachung der Trinkwasserqualität sind vor allem die kantonalen Laboratorien zuständig. Trinkwasser ist das von den kantonalen Behörden am strengsten überwachte Lebensmittel.

E) Parlamentarische Initiative 2021

Das Parlament hat in der Frühlingssession 2021 gesetzliche Änderungen beschlossen, um das Risiko beim Einsatz von Pestiziden weiter zu reduzieren. Damit sollen Oberflächengewässer, naturnahe Lebensräume und das Grundwasser/Trinkwasser vor Pestiziden geschützt und Nährstoffverluste gesenkt werden. Dies soll erreicht werden, indem keine Direktzahlungen mehr ausbezahlt werden sollen, wenn risikoreiche Stoffe ausgebracht werden. Ein generelles Pestizid-Verbot ist nicht vorgesehen, die Betriebe sind aber dafür verantwortlich, dass Pestizide nicht über das eigene Gebiet weitergetragen werden. Erste Massnahmen sollen aber ab 1.1. 2023 in Kraft gesetzt werden.

Zudem sind die Nährstoffüberschüsse in den nächsten 10 Jahren um 20% zu verringern.

F) Nährstoffbilanz

Sie muss von allen Landwirtschaftsbetrieben ausgefüllt werden, um die Voraussetzungen für die Direktzahlungen zu erfüllen. Dazu gehört auch der Ökologische Leistungsnachweis (ÖLN). Dieses Element ist 1996 per Volksabstimmung als Voraussetzung für die Direktzahlungen angenommen worden. Das Ziel des ÖLN ist: Nährstoffkreisläufe schliessen, die Zahl der Nutztiere dem jeweiligen Betrieb anpassen und eine ausgeglichene Nährstoffbilanz nachweisen. So soll kein überschüssiger Phosphor oder Stickstoff auf die Felder ausgebracht werden Eine Abweichung um plus 10% ist zulässig; dieser Prozentpuffer ist auch schon zur Diskussion gestanden.

2019 gab es in der Schweiz 48’903 Landwirtschaftsbetriebe; davon erhielten 43’940 Betriebe Direktzahlungen, das entspricht fast 90% aller Betriebe.